睡眠研究を通じて生命を理解したい

私たちは人生の約1/3を睡眠に費やしています。健康な生活を送るために睡眠は必須ですが、眠っているときに体内で何が起きているのかは明らかになっていません。健康を維持するために必要な”何か”が隠されているのではないかと考えられます。

睡眠はあらゆる疾患と密接にかかわっています。もし睡眠の原理と役割をしっかりと理解できればそれが疾患の理解につながり、私たちの健康に直結するであろうことは想像に難くありません。このような動機から、神経行動学グループは睡眠の「意義」および「原則」を明らかにすることを目指します。最先端の電気生理学的手法、薬理学的手法、分子生物学的手法、行動観察など、様々な方法を用いて研究を進めていきます。

以下は研究内容の一部です。

(Pogona vitticeps)

1. 睡眠の機構

当研究室ではマウスなどの哺乳類に加え、オーストラリアドラゴン(フトアゴヒゲトカゲ, Pogona vitticeps)をモデル動物として用いることで睡眠が生まれる詳細なメカニズムに迫ろうとしています。以下がドラゴンを用いる理由の一部です。

・睡眠パターン

ドラゴンもレム睡眠とノンレム睡眠をとり、それらはとても規則的に切り替わります。その周期は約80秒と、とても短いです。これは睡眠ステージの研究を行う上で大きなアドバンテージとなり得ます。この動物を調べることで、レム・ノンレム睡眠の詳細な細胞メカニズムを明らかにできるのではないかと考えています。

・脳の構造

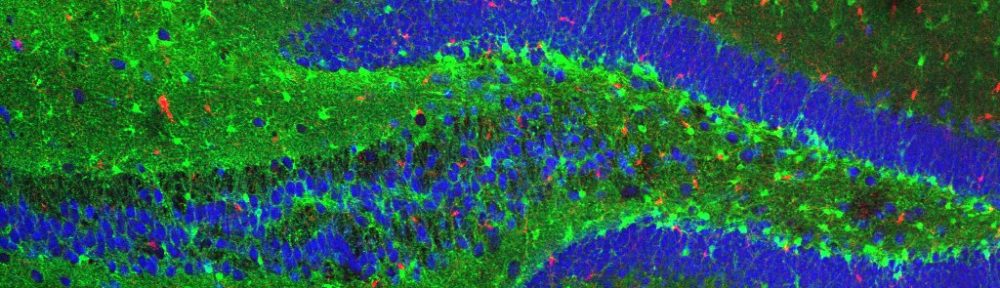

爬虫類の多くの脳領域は遺伝子発現的に哺乳類の脳と非常に相同性が高いです。その一方で、形状はあまり似ていません。例えば前障(claustrum)と呼ばれる、意識への関与が示唆されている脳領域は哺乳類に比べ大きく、観察しやすい構造をしています。哺乳類と爬虫類の脳の機能を調べ、それらを比較することで、種を越えて保存されたルールが浮かび上がってくるかもしれません。

・実験系

爬虫類の脳は低酸素に強くできているのでex vivo実験が行いやすいです。これにより、これまでin vivo実験が困難であった脳領域から観察できるようになっただけでなく、複数の実験手技を組み合わせた実験を行うことが可能となりました。

2. 睡眠時に記憶が定着するメカニズム

記憶は睡眠中に定着する、という話を聞いたことがあるかもしれません。これまでに、海馬で発生するrippleという脳波が睡眠時に記憶を整理していることがわかってきています。このrippleを追求することで記憶のメカニズムにせまります。また、疾患のモデルマウスを利用することで、記憶システムの何がどのように破綻しているのかを探ります。

3. 概日リズムの動作原理と脳疾患との関係の解明

動物の身体は約24時間のリズムで動けるように調節されていますが、私たちが思っている以上にダイナミックな変化が脳内で起きていることがわかってきています。例えば、投薬の時間帯により薬の効き方が大きく異なることがわかってきています。私たちは概日リズムを深く理解することで、脳疾患の新しい治療法の開発を提案することを目指して研究を進めています。

メンバー

スタッフ

乘本 裕明 Researchmap Google Scholar

山口 翔 Researchmap

向井 康敬 Researchmap

小林 里帆(学振PD)Researchmap

大学院生

D2 佐藤 蓮(学振DC2)Researchmap

D1 小竹 皓貴(JST SPRING)

M2 長嶋 咲未(北海道大学医学院)

学部生

B4 西村 嘉晃

B4 樋口 蓮太郎

B3 江﨑 彩乃

B3 木股 美優

B3 齊藤 蓮